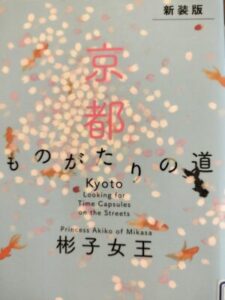

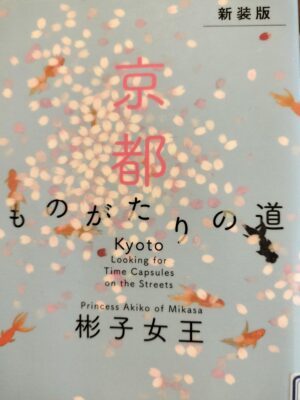

彬子(あきこ)女王殿下が書いた京都の道のお話です。

女王って!?と思って借りたら皇族の方でした。京都産業大学にお勤めしつつ、ラジオに出たり新聞に連載をしたり。本の内容も京都と皇族の方の両方を身近に感じて面白かったです

次生まれ変わる時、皇族になれるならなるか?と聞かれたら

なりたい!と思う私は興味津々で読みました。

皇族は、注目されるし窮屈なこともあるだろうけど

色んな所に行けるし、色んな人とも出会えると思うんだな。

本当は京都の町をゆっくり歩きたい

京都の道は分かりやすいって言われるけど、実際車で走ってみると、割り込みはあるし、入っていいか分からない細い道はあるし枝分かれ道はあるし、自転車や電動キックボードが走っているしで慣れない。

そしてナビに住所を入れようとすると、住所が長すぎてスクロールが大変だから、携帯のグーグルマップを使うことになる。

景色を楽しみながらゆっくり歩きたいけど、観光地も急いで回って後で後悔する。

本を読んで気になったところだけ書きます。行くぞー

蛸薬師通り

行ってみたいなと思ったのが蛸薬師通

蛸薬師堂の僧、善光のお母さんが病気になった時、大好きな蛸を食べたら病気が治るかもしれないというのを聞いて、仏門の身で生臭ものを買うのはご法度だけど買って帰った。

それを怪しんだ人たちに、門前で中身を見せろと言われた

善光は、ご本尊の薬師如来に「これは病気の母のために買ったものです、この難をお救い下さい」と祈ると中身が八巻の経典に変わり、その光を浴びた母の病気が治ったという話

その薬師如来は蛸薬師さんと言われるようになったそう。

私こういう日本昔話的なお話が大好きで、お寺や神社が沢山ある京都の町は守られてる気がするんだなあ。私も京都に行くと、厄が落ちて心が洗われて御褒美をもらった気持ちになります。

四条通り

観光客が一番たくさんいるかもしれない。

ここを通った時、交通整理をしている人達が結構なお年だろう、おじいさん達でびっくりした。元気!

四条通のつきあたりの八坂神社で12月28日に古式にのっとり、火きり臼と火きり杵で起こした火を白朮灯篭に移します。

31日に境内の灯篭に分火され、参拝客は火縄に受けて持って帰れるそうです。

これを白朮参りというそうです。白朮とは独特の匂いがする生薬です。火を家までどうやって持って帰るのか知りたい。愛媛までは無理だなあ。

四条通りはお土産物屋さんも沢山あって楽しい通りです。

二条通りの薬屋さん

薬屋さんが昔は80軒ほどあったらしいです。今は10軒ほど

登録販売者なので、薬の話は気になる

江戸時代から一子相伝で作っている真っ黒の軟膏の話が気になった。

このお薬、もう作ってないようです。

薬祖神祠 (やくそじんし)は京都市 中京区 東玉屋町にある神社で、お薬の神様が祀られています。日本の神様だけでなく、中国の医学の神様「神農さん」と西洋医学の父「ヒポクラテス」も一緒に祀られてるそうです。

日本って神社とお寺が共存していた歴史からも、新しいものを排除するではなく、いいものは取り入れようって気持ちがあるよね。おおらか

愛宕神社の参道

愛宕神社の総本山が京都にあるんですが7月31日の夜を徹して歩くという千日詣があって、お参りすると1000日分のご利益があるといいます。

駐車場に車を停め、山を登ってくる人には「おのぼりやす」

参拝を終えて下山する人には「おくだりやす」と声をかける決まりで4キロ歩きます

4キロ歩くと言っても、平地の4キロと山の4キロは段違いなので、彬子殿下は、参拝終わったら夜中の2時だったと書かれてました。そして駐車場も大変混みあっていた様子。私も「おのぼりやす」って声をかけたい。

皇族の方には護衛がつく

警官の方が護衛で、小さいころから、ついて守ってくれてるらしくて、警察の方とのエピソードも載ってます。皇族の方に何かあったら大変。

京都には京都御所もあるし、昔から大事にされている行事も建物も残ってる。これからも残し続けてほしいなあ。

他にも気になる道があるけど全部行くのは住まないと無理そう。御所だけでもとても広いもんね