東大の先生の本を読みました。

東大の先生って超エリートなイメージですが。好きなものに没頭してそれを極めている先生もいて、楽しくなります。

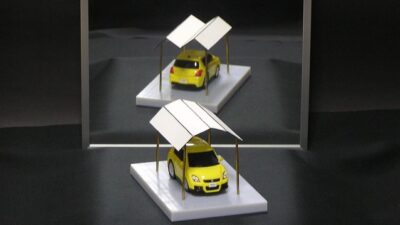

昨日クレイジージャーニーを見てたら、東大の先生が、趣味で研究していた錯覚の展示で有名になり、ミュージアムに呼ばれたり外国で展覧会をやったり、70歳をこえて「今がいちばん充実している」と言ってました。

好きな研究で有名になる

立体錯視研究家、杉原厚吉さんの立体錯覚アートは、東京や鎌倉で展示されているようですが、愛媛には無さそう。

鏡に映るガレージの形が違う!どうなっているんだ。難しそうな方程式をたくさん使ってこれを作成していました。

見に行きたーい

鈴木俊貴先生

鈴木先生は、大学生の時に、卒論で鳥の研究をしました。野鳥が沢山いる軽井沢に泊まり込み、たくさんデータを集めてせっかくなら学術誌に投稿しようと英語で論文も書きました。

発表するとすごい反響があり、NHKにも出ました。

先生の番組、見なくっちゃ。

シジュウカラの子育ての様子を観察し、鳥たちが鳴き声でコミュニケーションを取っているという事を証明しました。

鈴木先生が集めた鳥の鳴き声のデータは

天敵が来た時、餌を見つけたときの声を別の鳥に聞かせると、日本のシジュウカラだけでなく、なんと北欧のシジュウカラも同じ行動をしたそうです。

蛇が来た!という音声を聞かせたら、みんな巣から飛んで逃げるよ。

かわいそうじゃない

アホウドリは、島の中で特に天敵に襲われることもなく過ごしていたので、人間が羽毛目当てで襲ってきても逃げることなく捕まってしまったそうです。

鈴木先生の恩師、長谷川博先生は、アホウドリのために何十年も島に通い続け、アホウドリを絶滅から救ったそう。

何で一人でそこまで?と博先生に聞くと、「だってかわいそうじゃない」と答えたそうです。

アホウドリという名前は不名誉な名前だから、「オキノタユウ」という名前を付けてあげたいとおっしゃったそうです。

私もそう思う!アホウドリをよく観察しないと出てこない名前ですね。

研究対象に似てくる。

鈴木先生によると、研究している生き物に雰囲気が似てくるんだそう。

先生はシジュウカラっぽいと言われるそう。

ペットと飼い主の顔が似てくるって論文もあるんだって。

そうかもしれない、もともと他人だった夫婦も顔が似てくるって言うんだから。

我が家の子供たちも、似てないようですが、他人が見ると兄弟にしかみえないようです。

別の環境で過ごしてたら雰囲気が変わってくるのかもですが。

生き物を研究している先生たちは、一日野外で生き物の観察をして、帰ってからも生き物の事を考えるので

しぐさから似てくるのかもしれませんね。

カマキリに似てるからカマキリの研究を始めたのか、研究をしているからカマキリに似てきたのか、、考える先生の文章はユーモラスで分かりやすく読むのが楽しかったです。

そんなに雰囲気が変わるんならなるべく美しい物や可愛いものを見ていたほうが良いかもしれないですね。

生き物に対する愛

可愛い生き物を見るだけで終わってしまうのではなく

動物言語学という学問にしてしまう先生のお話、とっても面白かった。

生き物に対する愛って、その生き物を理解しようとしないと出てこないかも?

丁寧に何かと向き合うって良い事だなあと思いました。